习近平总书记指出:档案工作是一项非常重要的工作,经验得以总结,规律得以认识,历史得以延续,各项事业得以发展,都离不开档案。2025年是海南解放七十五周年,为铭记海南解放光辉业绩,弘扬琼崖革命斗争精神,注入建设自贸港强劲精神动力,海南省档案馆深入挖掘档案资源,精心组织策划推出海南革命斗争与解放全景式档案纪实,从郭钦光到王国兴,从孤岛奋战到大军渡海,从迷雾丛丛到光耀琼州,全方位展示在中国共产党(或早期党组织及革命先驱)的领导下,海南是如何坚持斗争,举红旗二十三年不倒,最终求得解放的历史过程。一张张斑驳的图片、一份份泛黄的文件、一封封陈旧的电报……档案以最原始的姿态,最真实的容貌,记录着历史,赓续着根脉,穿越时空指引着我们前进的道路!

本文为专刊第四期(共六期)

艰苦岁月:

与上级党组织失去联系近六年,

突围时只剩下25人!

1950年4月16日,中国人民解放军横渡琼州海峡,在先潜部队和琼崖纵队的配合下,兵分三路,直捣天涯,仅用14天时间就解放了海南全岛。

(一)

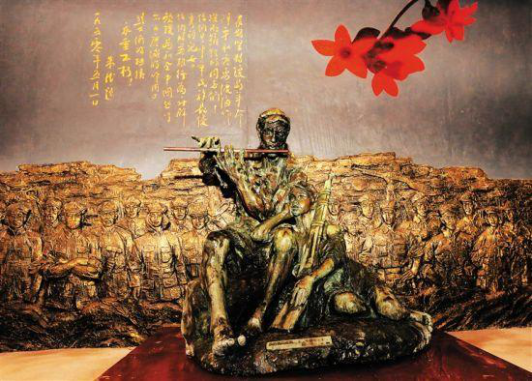

1982年版小学语文教材第六册第1篇课文叫做《在艰苦的岁月里》,课文配上当代雕塑家潘鹤的作品《艰苦岁月》。作品中,那个吹笛子的老红军和依偎在旁边静静倾听的小红军,成了几代人的集体记忆。我们先来重温一下这篇小学课文:

红军打退了敌人的又一次进攻,在山坡上休息。天色渐渐暗下来,周围非常寂静。山谷中响起了悠扬的道笛声。

吹笛子的是一位老红军。他坐在石头上,赤着脚,身上的衣服很破了,腰里挂着驳壳枪,帽子上的五角星红得十分鲜艳。他颧骨很高,额上的皱纹很深,浓浓的眉毛下面,一双眼睛特别有神。一位十来岁的小红回军偎依在他的身旁,右手托着下巴,侧着耳朵倾听。小红军也赤着脚,衣服也很破,搂着一支跟他差不多高的步枪。

这位老红军,很可能原来是个长工;小红军呢,也许原来是个放牛娃。这一老一小都来到了人民的军队,跟着共产党、毛主席闹革命。战斗的岁月非常艰苦,可是他们充满了胜利的信心,相信一定能够彻底打垮敌人,使穷苦人都翻身做主人,过上幸福的生活。

小红军听着笛声,出神地望着远方。他看到了未来,看到了希望。

《艰苦岁月》雕塑

这篇课文和雕塑作品反映了琼崖革命进入艰苦岁月的情况。冯白驹及其革命队伍被国民党反动派围困在母瑞山区,食不果腹,衣衫褴褛,危在旦夕,但是仍然坚持斗争,充满了革命的乐观主义精神。因此,以这段历史为背景而创作的《艰苦岁月》雕塑作品,一下子打动人心,引起共鸣,被选入教科书,成为经典而广为流传!

(二)

那么,在历史上,这段艰苦的岁月有多艰苦?又是如何进入艰苦的岁月的?让我们一起来回顾。

一方面,是“左”倾冒险错误的影响导致琼崖革命损失惨重。

1930年8月,在李立三“左”倾冒险错误的影响下,广东省行动委员会不顾琼崖革命实际,强烈要求琼崖特委组织全岛地方暴动,夺取海口等中心城区。不得已,琼崖红军被迫做出了夺取海口的决定,由红一团进攻定安,红二团进攻金江,红三团进攻东路各据点,红三营作为夺取海口的主力。

但是,由于敌强我弱,暴动失败,红军由1300多人减到900多人。

另一方面,是激情燃烧的革命烈火引来国民党反动当局的疯狂反扑,分别对我根据地进行了两次大规模的围剿行动。

第一次围剿:大概从1928年3月至1929年3月,整整一年时间。

1928年3月初,蔡廷锴部4000余人,分批抵琼,开始对琼崖革命进行第一次围剿,摧毁了文昌、琼山、陵水、乐会、万宁以及西路革命根据地,冯平、符节等主要领导人在反围剿中被捕牺牲。

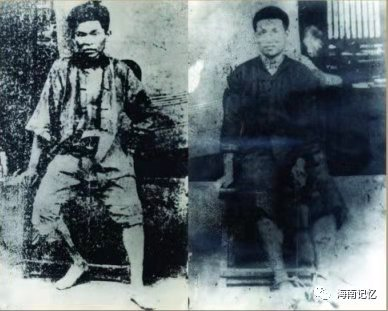

临刑前的冯平、符节

这次围剿迫使王文明于1928年底,率领红军和琼崖苏维埃政府约600人,转移到母瑞山,开始创建母瑞山革命根据地。

母瑞山革命陈列馆

蔡廷锴对外宣称:“三个月内消灭琼崖共产党和红军!”由此对母瑞山实行包围和封锁,强迫母瑞山周边村庄群众迁移到敌统区,切断人民群众与根据地的联系,致使革命队伍饿死病死200多人。

第一次围剿基本上摧毁了1927年以来实行武装暴动所建立起来的革命根据地。但值得庆幸的是,1929年3、4月间,蒋桂战争爆发,蔡廷锴被调离海南。第一次围剿暂时停息。

王文明、冯白驹等主要领导人抓住机会,加紧抢建母瑞山革命根据地,母瑞山逐渐成为琼崖革命的摇篮。前文讲到的琼崖工农红军独立师(中国工农红军第二独立师)、红色娘子军就是在这样的背景下诞生。其他各市县的革命根据地也逐步恢复和扩大。

第二次围剿:由于革命根据地的恢复和迅速发展,1932年7月,广东军阀陈济棠派警卫旅长陈汉光率所属3个团1个特务营共3000多人抵琼,向琼崖革命根据地和红军发起第二次“围剿”。

由于敌强我弱,这次围剿又几乎把恢复的革命根据地催毁!

到8月,仅用一个月的时间,即把全岛革命力量赶至母瑞山区团团围住,最终致使原有1800多人的红军独立师解体,几乎伤亡殆尽!

红军独立师师长王文宇、师参谋长郭天亭相继被捕牺牲、师政委冯国卿在战斗中壮烈牺牲。红色娘子军也在围剿中被迫解体,仅存在一年多时间。

(三)

冯白驹最后带领仅剩下的100多人在母瑞山坚持斗争,八个月后,至1933年4月才成功突围,回到了琼山革命地区。

此时,只剩下25人!

在这8个多月的时间里,国民党陈汉光部在母瑞山周围修建碉堡炮楼,推行“保甲制”和“移民并举”,强行勒令附近村庄搬到国统区,把母瑞山周围变成无人地带,然后对母瑞山进行地毯式搜索和剿灭。

因此,冯白驹及其革命同志每时每刻都面临死亡的威胁,他们不停变换落脚点,几乎都能听到敌人的追逐声。

为了生存,他们爬悬崖,住山洞,穿草鞋,披芭蕉,吃野菜,喝冷水,被迫过上了原始人的生活。

红军使用过的马灯、拖鞋、椰壳碗、手榴弹袋

由于缺乏油盐,吃不上米饭,很多人得了夜盲症和浮肿病。最后100多人只剩下25人,除了少部分战死和潜行下山外,大部分因饥饿和疾病过世。

而且,从1932年至1937年上半年,琼崖特委与党中央、中共广东省委失去联系近六年之久。

因此,无论是被困母瑞山的八个多月,还是突围后进行组织恢复和发展工作的五年多时间,琼崖党组织都像是失去绳系的孤舟,在波涛拍打之下艰难划行,琼崖革命进入了四面恐怖、孤立无援的艰苦岁月。

不管如何,25位革命同志从母瑞山走出来,保存了琼崖革命火种,二十三年红旗不倒的革命奇迹得以延续,得以在历史教科书中代代相传。

正是包括主要领导同志冯白驹及其夫人曾惠予在内的这25位同志,自突围母瑞山后,顶着白色又孤立的艰苦环境,慢慢地恢复和发展革命队伍。

至抗战爆发前,队伍发展至200人左右,人数不多,但是具备了与琼崖国民党当局合作谈判、团结抗日的基础,有力地向外宣示:琼崖也是咱共产党的地盘!

版权所有:Copyright 2020 © All Rights Reserved.

新创技术 琼ICP备19003989号 文昌市教育局